あたたかな布団の中で

中央図書館 寺沢 しのぶ

朝晩めっきり寒くなりました。私がこの時期なにより幸せを感じるのは、一日の終わりに暖かな布団に首までもぐりこむことです。外の冷たい空気とは別世界の布団の中は、まさに心身の安らげる場所です。これから眠りにつくこの至福の時に、半分眠る頭に思い浮かぶ詩があります。その詩は小学校の国語の教科書に載っていた谷川俊太郎さんの「朝のリレー」です。この詩を聞いた時私はそれまで意識したことのない広い「世界」を感じました。それから私は布団の中で時々カムチャッカの若者がメキシコの娘へリレーしたように地球上のはるか彼方では朝をむかえ新しい一日が始まる人がいるんだなぁと考えながら眠りにつくようになりました。そんな広い「世界」にはどんな人たちがどんな暮らしをしているのか知りたいと思い本を読んだりしています。その中で最近心に残った本をご紹介します。

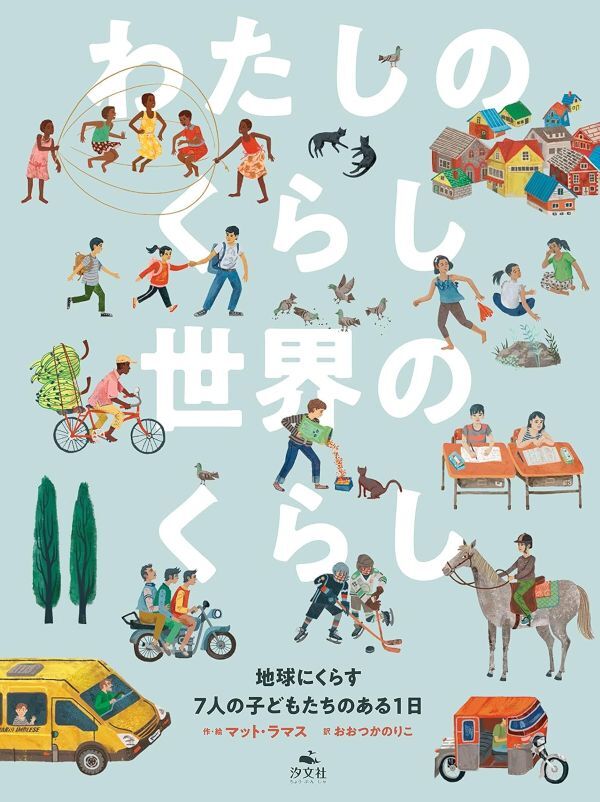

『わたしのくらし世界のくらし 地球にくらす7人の子どもたちのある1日』

マット・ラマス/作・絵 おおつか のりこ/訳 汐文社 2018年7月

この本はイタリア、日本、イラン、インド、ペルー、ウガンダ、ロシアの7つの国に実際にくらしている7から11歳の子どもたちの1日をおった絵本です。

朝起きてから朝食を食べ、学校に行き、勉強をして、放課後友だちと過ごし、お手伝いをして、家族で夕食を食べ、夜眠るまでのそれぞれの場面が描かれています。

例えば「授業のようす」の場面では、どんな教科をどんな言語で学んでいるのか、イランは宗教上男子・女子分かれて勉強していること、この他にも教室の様子が細かく描かれています。「放課後」の過ごし方もさまざまです。ウガンダの子は友だちと縄跳びをして、ロシアの子はアイスホッケーの練習、イランの子は乗馬クラブに行って乗馬をするなど、どの子も楽しそうです。最後の「おやすみなさい」の場面では、7人がそれぞれのベッド、布団で眠りにつく様子が描かれています。どの子も穏やかで幸せそうな寝顔です。作者は最後のページで「この本を読んでくれるみなさんに、ぼくらがたがいにまったくちがうということを知ってもらいながら、同時にこんなにも同じなんだとおどろいてほしいのです。」と結んでいます。

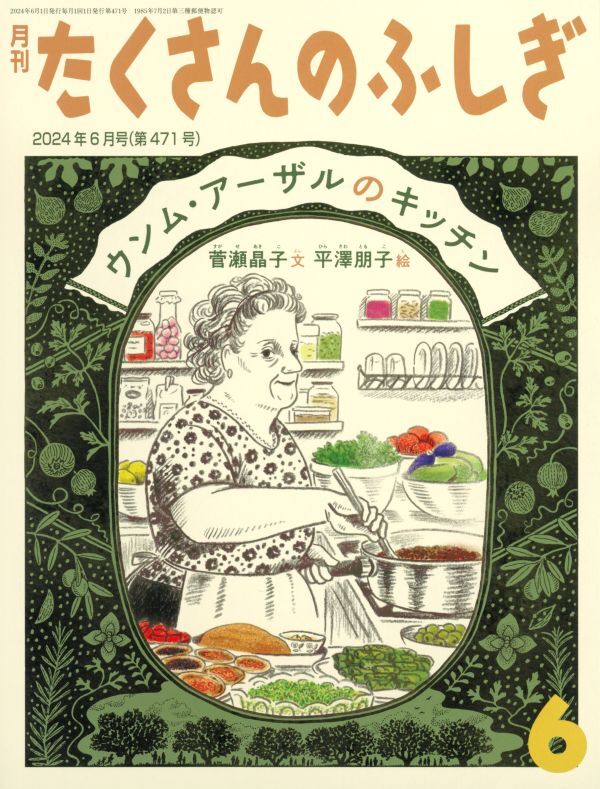

『ウンム・アーザルのキッチン』

菅瀬 晶子/文 平澤 朋子/絵 福音館書店 2024年6月

ウンム・アーザルは地中海に面したイスラエル第三の都市ハイファに住む7人の孫がいるおばあちゃんです。週に1度車で10分ほどの山の上の修道院で30年以上まかないの仕事をしています。ある夏の日曜日、彼女はいつものように朝の8時から修道院のキッチンに立ちてきぱきとメニューを決め魔法のように30人分もの料理を作り上げていきます。アラブ人の大好きなパセリのサラダや鶏肉のハーブローストなど、どれもとてもおいしそうです。そんな料理上手なウンム・アーザルですが生まれた場所はイスラエルの北の果ての村で、14歳の時に出稼ぎに出るお父さんと一緒に村を出て、6人の兄弟の世話をしながら料理を覚えたそうです。紛争の絶えない場所でたくさんのつらい思いや悲しい思いをされてきたことは容易に推測されますが、毎週市場に行き顔なじみの店で野菜や果物、肉を買い週末孫たちに自慢の腕をふるっている姿は、戦火を生き抜いてきたたくましさを感じます。

いまだに終わりが見えない戦況をニュースで聞くたびに、ウンム・アーザルのように愛する家族がいて笑いあえる友人がいて何気ない日常があったであろうと考えると、1日でも早く1人でも多くの人が、あたたかなベッドで「朝のリレー」が受けとれるように切に願います。

よむとす

「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。

飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。