わが図書館のお宝たち

中央図書館 瀧本 明子

飯田市立中央図書館は今年、公立の図書館になって110年を迎えます。大正4年、飯田町の図書館となった際、蔵書の礎であったのが、飯田のお殿様、堀氏が所蔵していた書籍です。その後、多くの方から資料を寄せていただき、飯田に関わる蔵書が増えていきました。

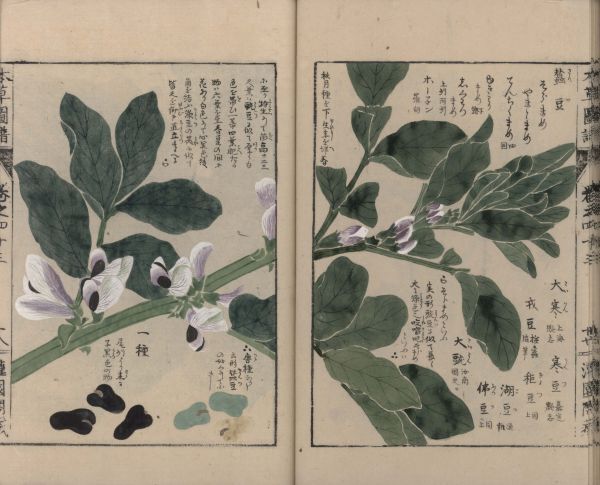

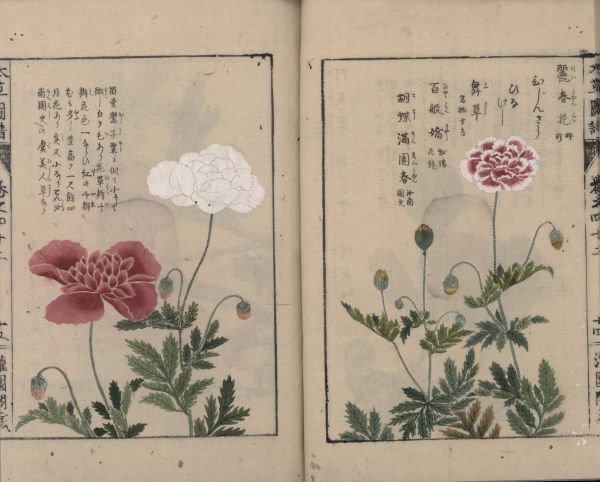

『本草圖譜』

『本草圖譜』

岩崎 灌園/著 1834年から1844年 (堀家蔵書(別ウインドウで開く))

江戸の末期に作られた、約2,000種の植物を掲載した日本で最初の本格的彩色植物図譜です。予約者のみの配本で、部数が30から45部程度と非常に少なく貴重なものでしたが、堀大和守(親しげ)が入手したと思われるものが図書館には残っています。薬用植物だけでなく、野生植物、園芸植物、食用植物、工業用植物まで集録された96巻92冊の大作です(飯田市所蔵は8巻8冊は欠本)。

当時の植物図鑑としても楽しめますが、その絵の美しさといったら!次から次へと見たくなります。

また、絵を見ていると、鶏脚草・ホトトギスと書かれていて、なるほどたしかにあの縞が鶏の足のようだと思ったり、アリドオシは棘があるから中国名で刺虎っていうんだ、と感心したり、菊の種類を見て、この菊は江戸の頃にはもうあったのだと意外に思ったり。読めば、身近な植物を見る目も変わるかもしれません。

江戸の頃、堀のお殿様や家臣の人たちも、きっと手に取っていたであろう書籍が、持ち主は変わりながらも200年近く大切に保存され伝えられてきた飯田という地域を誇らしく思います。

11月15日から30日に開催する「中央図書館のあゆみ展」では、『本草図譜』の栞をお配りする予定ですのでご期待ください。

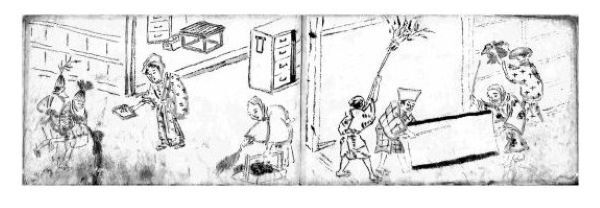

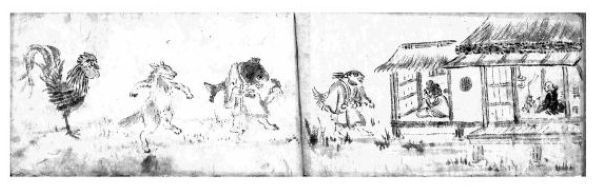

『伊奈乃遊叢』

『伊奈乃遊叢』

市岡麻之介嶢智/筆 松井昌尾(正意)/和歌 (市岡文書(別ウインドウで開く))

美濃から伊那谷に移り松尾町に住んだ市岡家の人々は、元結の製造者、美濃久々利の千村氏に仕えた役人、そして本草学をはじめ絵画、漢学、兵法、茶道、香道、天文学、算学など、さまざまな才に富んだ教養人としても知られています。しかし、明治になってご当主が飯田を離れたこともあり、かつて飯田では市岡家のことはほとんど知られていませんでした。市岡家資料は飯田にとって非常に重要であるとの思いから、昭和25年小林保一(郊人)図書館長が市岡家を訪ね寄託が叶いました。その後、美術博物館にも資料が寄せられ、多くの方にその魅力や価値を知っていただく機会が増えました。

この『伊奈乃遊叢』は七代目の市岡嶢智筆とされています。代表作は『本草図彙』、父智寛の才を受け継ぎ多彩な教養の持ち主といわれ、天文学の書物なども著している嶢智ですが、この本は「遊叢」の名の通りちょっと変わっています。花祭り、雛祭り、七夕、大掃除、神社のお参りなど伊那谷の年中行事の記録かと思いきや、日常の風景らしきものや人物、人魚やお化け、妖怪のような生きものまで、思いつくまま面白いと思うものを描いてみたのでしょうか。ユーモアに溢れ、なんとなくこの伊那谷に暮らしていた人の息吹も感じられるような不思議な内容で、嶢智という人物を知りたくなります。ぜひご覧になって読み解いてほしいと思います。

今回ご紹介したものは、借りていただくことはできませんが、中央図書館のパソコンでご覧いただくことができます。また、『本草図譜』は、「国立国会図書館デジタルコレクション(別ウインドウで開く)」でも閲覧することができますので、ぜひのぞいてみてください。

よむとす

「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。

飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。