焼肉の街・飯田

中央図書館 木下 和子

人口1万人あたりの焼肉店舗数が日本一の「焼肉の街」、 飯田市(令和3年南信州畜産物ブランド推進協議会発表)。もちろん図書館でも「焼肉の街・飯田」を応援しようと、焼肉関係の本を集めて貸出しています。肉の焼ける音や香りまでも提供できないことは悔やまれますが、本でも飯田焼肉を知って、よりおいしく楽しく焼肉を味わいましょう!

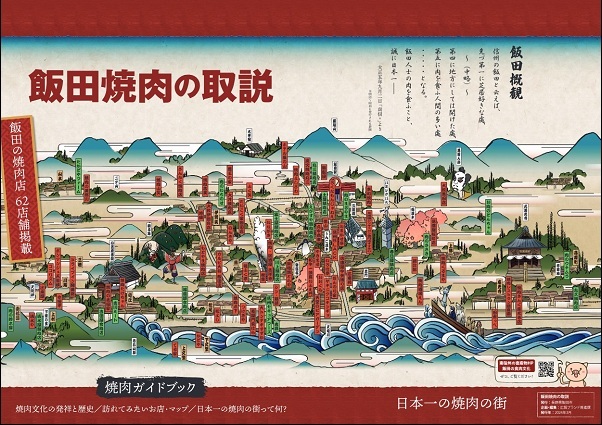

『飯田焼肉の取説 焼肉ガイドブック』

広報ブランド推進課/編集 長野県飯田市 2024年3月

飯田市が昨年発行した飯田焼肉を紹介するこのパンフレットは、飯田市のWEBサイト(別ウインドウで開く)でもご覧いただけるため、目にした方も多いのではないでしょうか。「パンフレットが図書館の本?」と思われた方もいると思いますが、実は図書館では、飯田・下伊那で発行されたパンフレットやリーフレットも貴重な郷土資料として収集し、市民の皆さんに提供しているのです。

このパンフレットには、飯田市の焼肉店、精肉店が62店舗紹介され、飯田焼肉マップが載っているほか、飯田の焼肉文化の歴史も紐解かれています。歴史に関しては図書館所蔵の資料も活用されており、裏表紙に書かれている大正5年9月2日付『南信』の「飯田概観」も、中央図書館で当時の新聞記事をご覧いただくこともできます。

飯田市の焼肉店・精肉店、飯田の焼肉文化を手軽に知ることができるこのパンフレットで、あなたも飯田焼肉の世界に飛び込んでいきましょう。

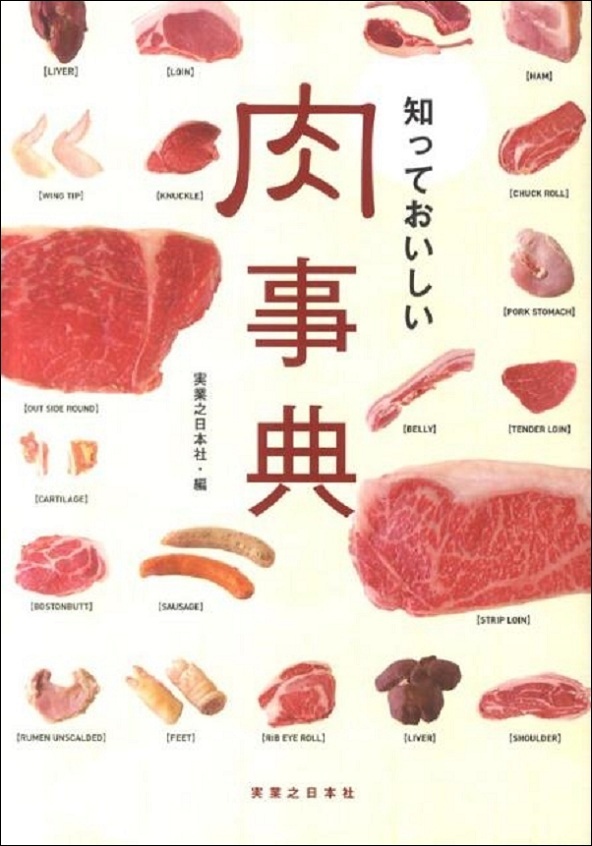

『知っておいしい肉事典』

実業之日本社/編 実業之日本社 2011年9月

『飯田焼肉の取説 焼肉ガイドブック』でもクイズとなっている肉の部位。飯田焼肉では牛肉や豚肉に加えて、ラムやマトンといった羊肉、豚のカシラや牛の黒モツといった部位など、豊富な種類の肉が食べられています。

そうなると知りたくなるのは、この部位は牛や豚や羊のどこの部分の肉かということ。そんなときに読みたいのが、この本。牛、豚、鶏、羊の肉の種類ごとに、部位名、部位図、その部位の特徴やおすすめレシピなどが写真と一緒に紹介されており、「カルビ」は牛の肩バラ肉なんだ、「サガリ」は牛の横隔膜の腰椎に近い部分(下部)だから「サガリ」かぁ、と焼肉を食べる際に話したくなるような肉の部位の情報を知ることができます。

ただ、飯田で食べられている豚の「カシラ」は紹介されているのですが、牛の胃袋である「黒モツ」は、第一の胃の「ミノ」と第二の胃の「ハチノス」の紹介のみで、その言葉も出てこないことが残念なところ。それだけ「黒モツ」は飯田焼肉の特徴的な肉の部位ということかもしれませんね。

『教養としての「焼肉」大全』

松浦 達也/著 扶桑社 2022年7月

『飯田焼肉の取説 焼肉ガイドブック』のコラムにも書かれている、飯田の「何かあれば焼肉」となる文化。「人と人の繋がりを大事にする飯田の人たちならではの焼肉文化」なわけですが、それはなぜかを探るヒントをこの本で見つけました!

「焼肉とは肉を媒介としたコミュニケーションだ」と題された章に、焼肉店での会食は「飲んで、食べて、話しながら、調理とサービスを行う」ため、普通の飲み会以上に難易度が高く、「焼肉ならではの複雑なコミュニケーションの先には、焼肉でしか味わえない極上の愉しみがある。」とあります。なるほど、焼肉という肉を媒介とした複雑なコミュニケーションを楽しんで行う飯田の人たちは、自然と人と人との繋がりも深まっていくわけだと納得なのです。

これは題名のとおり焼肉の「教養」の部分ですが、飯田焼肉の歴史を知り、食べる部位を知り、さらには文化を探るヒントまで得たら、もう焼肉を食べるしかありません。『飯田焼肉の取説 焼肉ガイドブック』でお店を探して、飯田焼肉へLet’s Go!

よむとす

「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。

飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。