家のはなし

中央図書館 宮内 萌

どこでもどんな形でも帰る場所があると安心します。今回は家にまつわる本を紹介します。

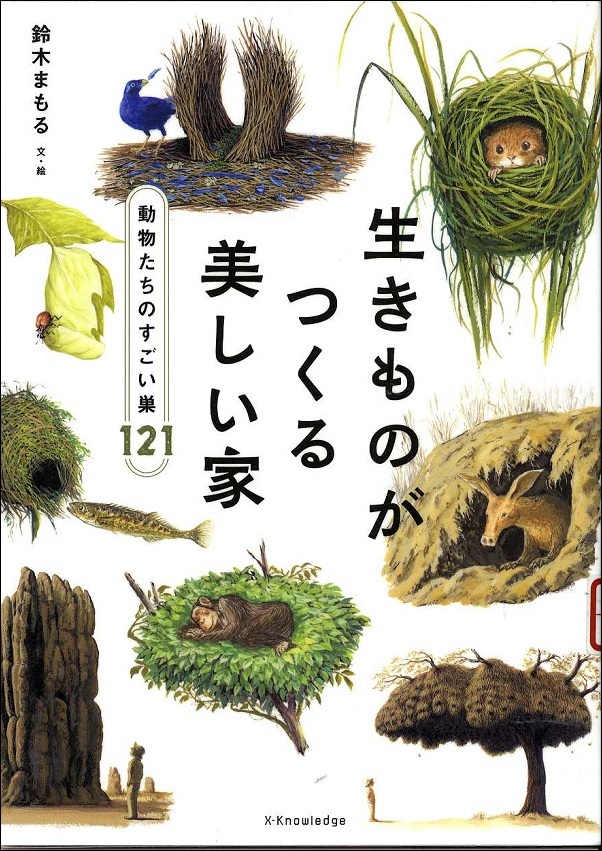

『生きものがつくる美しい家』

鈴木 まもる/文・絵 エクスナレッジ 2023年7月

この本には、121種類の動物の巣が紹介されています。巣の大きさや構造、作り方など詳しく知ることができます。著者は絵本作家でもあり、鳥の巣研究家としても活動をしている鈴木まもるさんです。鈴木さんが描いた緻密な絵にも注目です。

私が印象に残っているのは、ツチブタという動物の巣です。ツチブタはイノシシとアリクイを掛け合わせたような見た目の哺乳類で、アフリカの乾燥した暑い地域に生息しています。ツチブタは、地下に穴を掘って巣を作っています。地上との温度差が5~18度低いことと、赤ちゃんを産む用などいくつも穴を掘るので他の動物が利用しやすくなっているのが特徴です。哺乳類、鳥類など種の垣根を超えて、30種類以上の動物がやってくるそうです。新しい生命を産み育てるために敵から身を守る役割がある巣を、他の動物も一緒に使うということに驚きました。

誰に教わるわけでもなく、その場の環境や身の回りにあるものを駆使して巣を作りあげる動物たちの優れた力を楽しむことができる一冊です。

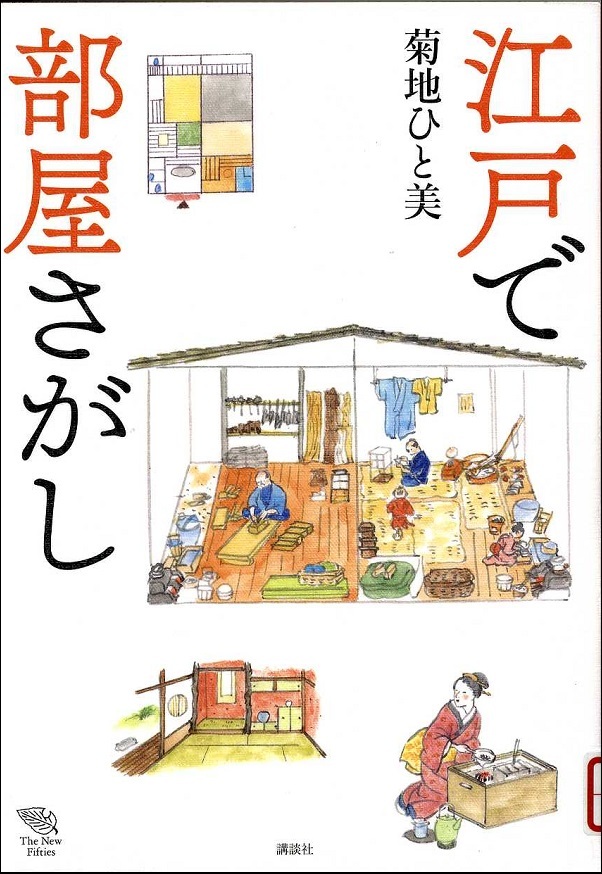

『江戸で部屋さがし』

菊地 ひと美/著・絵 講談社 2022年5月

この本は江戸時代の町人と武士の住居の間取りについて書かれています。フィクション仕立てになっており、町人の家は地方からやってきた女性を大家さんが案内する、武士の家は参勤中の殿のお供で江戸にやってきた武士を旗本が案内するという設定で話が進んでいきます。江戸時代の資料は火災などでほとんど残っていないそうですが、事実に近づくように、50近くのさまざまな資料に基づいて江戸時代の家の様子を描いています。

家柄や職業、場所で違いのある江戸の住居事情の中で人々の暮らしも垣間見え、もし自分が住むとしたら…と想像せずにはいられません。間取りが玄関は赤、台所はオレンジと色分けされていること、家賃などの物価が現代の円に換算されていることも想像しやすいポイントです。

大名屋敷の豪華さや広さにも憧れますが、私はお店や住居がひしめき合って並んでいる町人の暮らしもおもしろそうで住んでみたいと思いました。時代小説や時代劇のお供にもおすすめです。

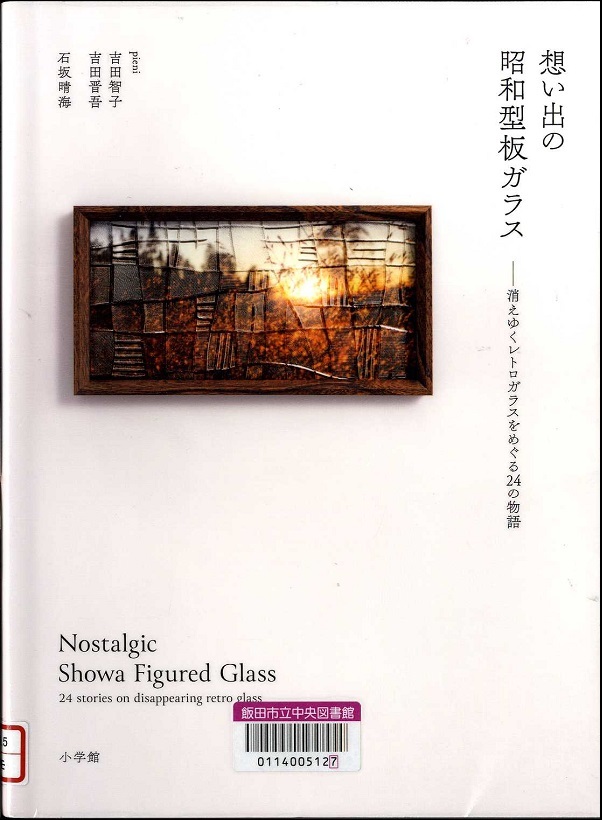

『想い出の昭和型板ガラス』

昭和型板ガラス(しょうわかたいたがらす)とは、昭和初期から中期にかけて人気があった片面に柄が入ったデザインガラスです。日本ではほとんど生産されなくなった希少性の高いガラスです。

吉田智子(としこ)さんと吉田晋吾さんは、岐阜市で昭和型板ガラスを使った作品を創り、販売しているご夫婦です。昭和型板ガラスには「さくら」や「さらさ」など、日本らしい名前がついていること、作品を購入してくれた方から昭和型板ガラスにまつわる家族の思い出を聞いたことがきっかけで昭和型板ガラスを残していく活動を始めたそうです。

この本には、昭和型板ガラスの思い出が二人の作品とともに紹介されています。実家の食器棚に使われていた、両親が働く姿をガラス越しに見ていたなど日常の風景の思い出が多いのが印象的でした。柄のついたガラスが風景を切り取る窓となって、その時を一緒に過ごした思い出として多くの人々の記憶に残っていること、その思い出に心があたたかくなりました。

また60種類の昭和型板ガラスが紹介されています。思い出がよみがえってくるガラスに会えるかもしれません。ぜひ読んでみてください。

よむとす

「よむとす」とは“読む“と“~せむとす”(ムトス)を合わせた造語です。

飯田市におけるムトスの精神を生かし、読むことにかかわる活動の推進と支援を目的とした読書活動推進の合言葉です。